|

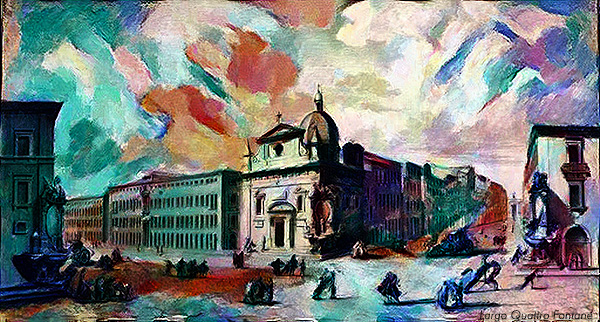

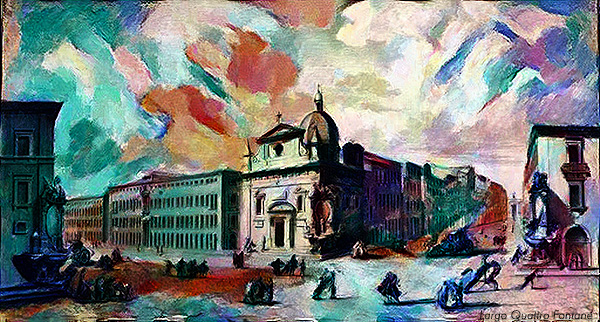

Messina nel tempo

Messina

Antropologia e tradizioni popolari

Se volessimo ripercorrere la storia di Messina, questa straordinaria città che ad onta della

sua specialissima posizione di assoluta centralità rispetto al Mediterraneo ha

come investito nell’ultimo cinquantennio tutte le sue energie nel rendersi

progressivamente vieppiù brutta e volgare, e rassegnata quasi alla propria

opacità, se volessimo ripercorrere tale storia attingendo alle svariate

mitologie sulle quali gli antichi esercitarono il proprio pensiero selvaggio, scopriremmo con una

certa sorpresa che il genius loci si

è qui prodigiosamente moltiplicato in un vero e proprio pantheon di figure numinose, tutte

impegnate a vario titolo a fornire alla città coordinate mitologiche,

geografiche, socio-religiose, esistenziali.

Così il falcetto con cui Crono, il più giovane dei sette titani figli di Urano, castrò il padre sarebbe poi stato

da lui scagliato in questo Bosforo d’Italia dando luogo all’ampia zona falcata

che contrassegna il porto di Messina.

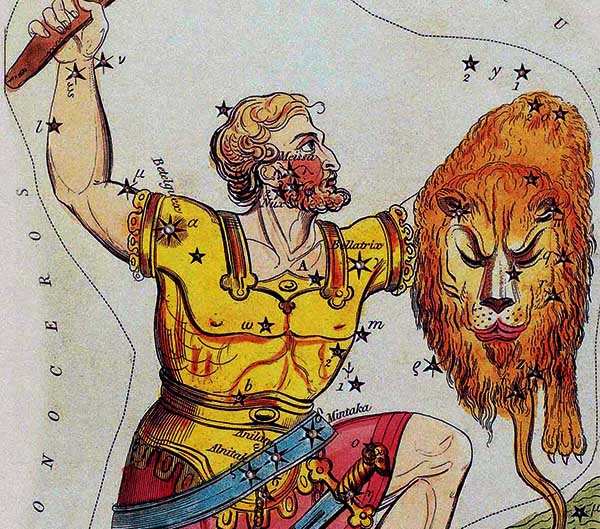

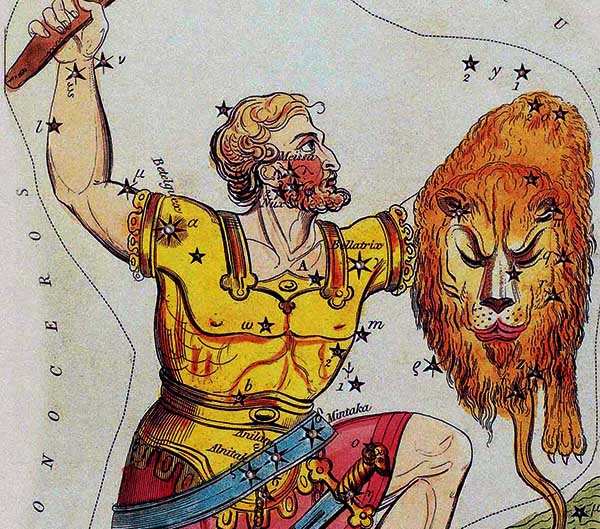

Così le peregrinazioni

di Orione, forse già accecato dal padre della donna da lui violata, lo avrebbero

condotto nell’area dello stretto, dove avrebbe atteso ad assicurare la

configurazione definitiva della zona di Capo Peloro.

In modo non dissimile gli scrittori che tra il XVI e il XVII secolo vollero ancorare le origini della

città dello stretto ad un evento mitico avvenuto in illo tempore, in un tempo metastorico

per ciò stesso fondante e garante di tutta la storia successiva, si

appropriarono di brandelli mitologici provenienti da altri più vasti affreschi

narrativi inserendo nelle vicende locali tali presenze agiografiche, eroiche o

numinose, da Ercole a Eolo, da Odisseo ad Enea, e poi nell’Era volgare da San

Paolo a Sant’Antonio di Padova a San Francesco di Paola, da Re Artù alla sorella

sua Morgana, eletti al rango di eroi civilizzatori, mitici progenitori o esseri

dotati di una particolare carica sacrale, atta a conferire una volta e per

sempre spessore e pregnanza, identità e memoria sempiterna al sito.

Tra le figure che

segnano il trapasso dalla dimensione favolistica (anche nel caso di personaggi

realmente vissuti: transitò veramente l’Apostolo Paolo per Messina? E il Santo

Eremita di Paola, attraversò mai lo stretto camminando sulle acque?) a quella

storica, va senz’altro ricordata la figura di Colapesce, non di certo perché più

reale degli dei o eroi di classica memoria (basterebbe pensare quanti Cola Pesce

o Pesce Cola o Nicolaus Pisces si

trovano nelle leggende europee, dalla Norvegia alla Grecia), ma senz’altro per

il suo porsi, forse per la prima volta nella storia della città, come

elaborazione culturale emblematica e metaforica di un’anima popolare di essa,

fino ad allora rimasta nascosta ed occultata.

Colapesce, giovane messinese

secondo la maggioranza delle redazioni a stampa e versioni orali della leggenda

a noi pervenute, è un essere che partecipa della duplice natura di uomo e di

pesce a seguito di una maledizione scagliatagli dalla madre, esasperata per la

sua eccessiva passione per il mare. In forza di tale sua ambigua condizione di

uomo acquatico, Colapesce svolge una funzione socialmente utile all’interno

della sua comunità: disincaglia le reti, avverte i pescatori degli imminenti

fortunali e addirittura reca messaggi da una sponda all’altra dello stretto.

La

fama delle sue straordinarie capacità giunge fino all’Imperatore, che nella

maggior parte delle versioni colte della leggenda è Federico II di Svevia,

presente nella Città dello stretto nella primavera del 1221.

E’ interessante

notare, per inciso, come la presenza dell’Imperatore a Messina coincida con

l’emanazione in questa città di numerose ordinanze e provvedimenti di natura

repressiva nei confronti di pratiche che possono essere ricondotte alla cultura

popolare.

Lo storico Abulafia ricorda

le ordinanze contro le burle (forse pantomime carnevalesche) e contro il gioco

d’azzardo deprecato in quanto occasione di turpiloquio. Ma nelle Assise di

Messina del 1221 Federico adottò anche provvedimenti di emarginazione nei

confronti di due gruppi sociali, gli ebrei e le prostitute, ritenuti pericolosi

in quanto fonti di contaminazione per la società cristiana.

Analoga diffidenza

era dato di registrare nei confronti delle comunità arabe che con la loro

proverbiale prassi di tolleranza razziale e di integrazione culturale

rappresentavano una tacita messa in discussione della politica integralista

imperiale.

Federico dunque, per curiosità e per

soddisfare un capriccio che viene in quasi tutte le fonti presentato come

naturale corollario dell’arrogante crudeltà dei potenti, obbliga il giovane

Colapesce a dare prova delle sue capacità costringendolo ad intraprendere un

vero e proprio viaggio agli inferi; egli dovrà infatti recuperare un oggetto

prezioso (monile, anello, coppa d’oro o d’argento, corona ecc.) che l’Imperatore

getta nel fondo del mare. Il giovane avendo eseguito con successo l’ordine del

Sovrano, viene da costui costretto a ripetere la prova in condizioni sempre più

difficili, fin quando fallisce e non riemerge più rimanendo per sempre sepolto

sotto l’enorme coltre funebre del mare. In alcune certamente successive versioni

della leggenda, è il giovane nauta a decidere liberamente di non riemergere e

sacrificare così la propria vita, avendo egli scorto una delle tre colonne che

sorreggono la Sicilia in stato pericolante e quindi bisognevole di un perenne puntellamento.

Il tema leggendario, nella sua apparente semplicità, è ricco di antecedenti classici la cui presenza

è da ricondurre ad una migrazione di temi analoghi dall’Ellade e dal mondo egeo-minoico alla Magna

Grecia e successivamente al meridione d’Italia (Napoli, Puglia, Calabria,

Sicilia) ed alla più vasta area del Mediterraneo occidentale (Francia e Spagna),

e trae al contempo molti suoi motivi da tradizioni nordiche la cui penetrazione

in Sicilia può essere ascritta ai Normanni.

La figura di Nicola Pesce può essere inoltre ricondotta a Poisson Nicole,

demiurgo trickster delle acque presente nella mitologia e nel folklore francesi, ma anche ad archetipi

mitologici che risalgono fino al dio del mare Nettuno.

Quello che in realtà occorre evidenziare, e che rende la leggenda di Colapesce significativa sotto il

profilo antropologico, è il tema della prova così come esso è stato recepito ed

in parte riplasmato dai ceti subalterni meridionali, ed assunto quindi da questi

come aspetto particolarmente rispondente alla propria weltanschauung.

Colapesce è un uomo che viene dal popolo e che mantiene tale sua connotazione sociale anche in presenza

di un sostanziale mutamento di stato per ciò che concerne le sue capacità ed

abilità in ambito esistenziale.

Come tale, egli deve pagare lo scotto della conquistata emancipazione dalla condizione di penuria e di limitata libertà che

caratterizza i ceti popolari.

Si accennava poc’anzi al ruolo fondamentale svolto dai Normanni per quanto concerne, sul piano

culturale contestuale alla loro espansione politica, la migrazione di molte

tematiche favolistiche, tra le quali quelle connesse alla tradizione epica

carolingia ed arturiana. Secondo Anita Seppilli in tale trasmissione di elementi

epici, che poi dal Sud si sarebbero espansi anche verso il Nord Italia,

rientrerebbero anche “alcune leggende agiografiche intrise di miti e riplasmate

su matrici antichissime”.

Di fatto, la vittoriosa penetrazione dei Normanni alla riconquista della Sicilia, che proprio da Messina

prese l’abbrivio con l’entrata trionfale nella città dello stretto del Gran

Conte Ruggero, è costellata di prodigi, interventi salvifici di santi e figure numinose, fondazioni di luoghi

sacri, ed è caratterizzata da una sostanziale riscrittura organizzativa del

territorio siciliano, cui offrirono un contributo decisivo i Basiliani. L’area

messinese in particolare venne così a costituirsi come luogo di incontro e di

mescolamento di elementi culturali sia nordici che orientali (greci ed armeni in

specie) i quali finirono col sovrapporsi non sempre espungendoli da sé, ai

preesistenti elementi latini, bizantini ed arabi.

Si può senza tema di smentita affermare che tale grumo magmatico di miti e di credenze si sia

mantenuto integro ed abbia fortemente connotato la cultura tradizionale

messinese almeno fino alla dominazione spagnola, la quale veicolò nuovi e non

meno interessanti modelli culturali.

Per certi versi il passaggio dalla dominazione araba a quella normanna portò con sé un indubbio

mutamento di prospettive culturali, la cui traiettoria acculturativa può essere

emblematicamente indicata nel cambiamento intervenuto nella novellistica

popolare: dalla figura di Giufà, eroe orientale dai tratti vagamente

tricksterici, a quella di Re Artù, dall’impronta marcatamente solare.

Giufà, il furbo sciocco delle novelle popolari siciliane, è il detentore di un sapere basato sulla

scaltrezza, sulla capacità di riscrivere la sintassi del mondo attingendo alla

fertile ambiguità della metafora; Artù è l’esponente di un universo serio, per

nulla rabelaisiano, in cui la preminenza rimane per sempre accordata alla

conoscenza, ancorché sapienziale, dell’unica grammatica possibile attraverso la

quale conoscere e decrittare il reale: quella dell’ordine, del rito e del

potere.

La Fata Morgana, della cui attività non rimane notizia alcuna, ha finito invece col radicarsi profondamente nell’area

dello stretto contrassegnando un fenomeno ottico di rifrazione allucinatoria il

cui effetto fantasmagorico venne spacciato per atto di incantagione degli

antichi, ad onta delle dotte spiegazioni che poi ne rese il poligrafo gesuita

Athanasius Kircher.

Già da quanto fin qui esposto risulta abbastanza delineato il genio della città.

Messina si presenta cosmopolita, aperta al futuro ma attenta a cogliere e tesaurizzare la sua anima

classica; essa si sente proiettata verso il mare e percepisce al contempo di

essere il punto di arrivo di correnti migratorie a volte provenienti da terre

lontanissime. La sua cultura riesce a conservare, stratificati come in un

palinsesto, i tratti che tutte le genti che l’hanno attraversata, senza mai

peraltro possederla del tutto, le hanno lasciato in eredità.

Nei primi secoli del secondo millennio la città è un luogo di tolleranza in cui coesistono più o

meno pacificamente etnie diverse, tutte in qualche modo accomunate dal commercio

e dalla variegata attività lavorativa, produttiva, artigianale che intorno ad

esso si svolge attraverso una mirabile quanto continua circolazione di merci tra

la città ed il proprio entroterra rappresentato da una straordinaria cintura di

villaggi che costituiscono nel loro complesso un sistema satellitare ricco di

risorse per un agglomerato irrimediabilmente compresso tra i Peloritani ed il

mare.

Cosa pensava, elaborava, riplasmava il

popolo messinese nell’incessante lavorío di produzione e riproduzione delle

condizioni materiali della propria esistenza?

Ancorché riferentesi a dinamiche

di circolazione di modelli e di valori culturali per un periodo circoscritto ed

in un’area assai più vasta (l’Europa cinque-settecentesca) rimane valida anche

ai fini di una analisi dei tratti fondamentali della cultura messinese la

preziosa notazione di Carlo Ginzburg secondo la quale “cultura dominante e

cultura popolare giocano una partita ineguale, in cui i dadi sono truccati. Dato

che la documentazione riflette i rapporti di forza tra le classi di una società

data, le possibilità che la cultura popolare lasciasse una traccia di sé, sia

pure deformata, in un periodo in cui l’analfabetismo era ancora così diffuso,

erano molto ridotte. A questo punto, accettare i consueti criteri di

verificabilità significa esagerare indebitamente il peso della cultura

dominante”.

La produzione ideologica dei ceti popolari messinesi perviene oggi a noi dunque attraverso un

ineliminabile filtro storiografico. I rapporti tra culture orali e civiltà della

parola scritta non sono mai stati né pacifici né univoci, hanno spesso

registrato patteggiamenti e compromessi, ma di fatto la storia è stata scritta

secondo i quadri di riferimento dei ceti dominanti.

E’ utile a tale proposito osservare che le tradizioni popolari messinesi vennero fissate alla

memoria da una schiera di borghesi illuminati, cultori di storia patria ed

eruditi per diletto (T. Cannizzaro, G. Grosso Cacopardo, G.La Corte Cailler, G. Arenaprimo, D. Puzzolo

Sigillo ed altri) i quali riferivano dei fatti di cultura popolare con un rigore

storico autoappagantesi dei riscontri archivistici ma quasi mai disposto a

gettarsi in medias res con la sensibilità antropologica che l’argomento richiedeva, e pertanto lasciavano

operare, seppure inconsapevolmente e in perfetta buona fede, nella valutazione

dei fenomeni indagati i propri parametri culturali, tipici della classe di

appartenenza nella seconda metà dell’ottocento e fino alla Grande Guerra, quella

borghesia al contempo liberale e conservatrice destinata ad essere travolta e

spazzata via dal Fascismo.

Fatta salva la consapevolezza di tale situazione, rimane purtuttavia utile ed opportuno per

noi, nella prospettiva di una analisi non inficiata dalla genericità,

l’approfondimento di alcuni snodi pregnanti che è dato cogliere nella storia

“antropologica” della città, in cui appaiono più agevolmente leggibili, al di

fuori delle coperture ideologiche, i tratti distintivi della cultura popolare

messinese.

Semplificando e sintetizzando, si potrebbe individuare tali snodi

riconducendoli ai seguenti ambiti:

1) il rapporto di Messina con il proprio passato storico ovvero mitico e favolistico, che si concretizza in ambito colto

nell’articolata serie di studi e di interessi rivolti verso il piano sotterraneo della città che conserva,

stratificate, le vestigia dell’antichità, mentre in ambito popolare dà luogo ad

un articolato corpus di mitologie e credenze intorno a tesori nascosti esistenti nelle sue viscere, che in parte

riprendono temi comuni alle tradizioni plutoniche presenti nelle culture

popolari sotto ogni latitudine offrendo tuttavia tratti originali di stretta

pertinenza peloritana;

2) l’ambito festivo, la cui gestione presenta a Messina,

almeno nel periodo di cui è rimasta testimonianza storica ( secc.XVI-XIX ), una

singolare ricchezza di machine e di apparati rituali approntati per le più svariate occasioni celebrative; 3) il

rapporto della città con i violenti terremoti che hanno storicamente punteggiato

la sua esistenza; tale rapporto ha finito col configurarsi come vero e proprio

orizzonte esistenziale, produttore di angoscia e di paure ma anche veicolo di

aspettative palingenetiche e di ideologie; 4) l’universo dei mestieri, delle

attività lavorative e produttive tradizionali, che ha fortemente connotato la

cultura popolare messinese attraverso una amplissima gamma di tecniche e di

saperi fabrili, che vanno dalla molluschicoltura alla pesca del pescespada,

dalla sericoltura all’estrazione delle essenze, dalle attività proprie della

realtà agropastorale e contadina dei villaggi ai mestieri di città, la

produzione dolciaria in testa, ancora oggi in parte investigabili ancorché

ridotti a scarne vestigia di una cultura un tempo organica ed imponente.

Di ognuno di tali ambiti si fornisce qui di seguito un ulteriore, seppure non esaustivo

approfondimento.

1) Per quanto concerne il primo punto ci si limita in questa sede a richiamare gli interessi antiquari, che

costituiscono una cifra fondamentale per la comprensione delle caratteristiche

assunte dalla produzione intellettuale, qui come in poche altre città impegnata

a riportare alla luce le vestigia del passato prossimo e remoto di Messina.

Sul piano della percezione popolare di tale

articolazione sotterranea della città basterà qui menzionare la credenza intorno

alla cosiddetta truvatura di Via

Cardines, ove esisteva un tempo un’antica iscrizione osca sotto la quale si

riteneva nascondersi un tesoro, disposto a rendersi patente ove un uomo a

cavallo, attraversando al galoppo la via, avesse letto, ad alta voce e senza

rallentare l’andatura, la scritta misteriosa; o quella concernente la presunta

città sommersa esistente nei fondali del lago di Faro, zona nella quale secondo

autori classici (Solino) esisteva nell’antichità un tempio dedicato a Nettuno i

cui materiali sarebbero stati in seguito reimpiegati nell’edificazione del

Duomo; ed infine, nel più ampio comprensorio messinese, la tradizione

concernente i tesori nascosti del Castello di Fiumedinisi, di Monte Scuderi e di altri luoghi

incantati, dei quali è possibile impadronirsi a condizione di compiere, in

prossimità dei siti che li custodiscono, riti particolari che ordinariamente

mettono alla prova l’abilità e il coraggio (e quasi sempre a repentaglio la

vita) di chi voglia per avventura tentarne la conquista.

Già da tali sintetici cenni riguardo a quest’ultima tradizione si nota come i tratti provenienti dalla

cultura popolare si trovino strettamente mescolati ad elaborazioni di stampo

esoterico ed iniziatico di chiara matrice colta, al pari della per certi versi

analoga leggenda di Artù nell’Etna cui il Medioevo riservò grande popolarità e

circolazione.

2) L’aspetto relativo alla fruizione popolare del sacro trova a Messina un’ampia gamma di rappresentazioni.

Dal tradizionale culto della Madonna della Lettera alle teatrali feste in onore dell’Assunta, dalle

ritualità penitenziali poste in essere nella Settimana Santa alle più arcaiche

cerimonie contadine di matrice precristiana, la dimensione festiva ha in ogni

epoca costituito per la città un potente elemento di coesione sociale e d’identità comunitaria.

Il momento più significativo del ciclo pasquale a Messina è la processione delle barette del

Venerdì Santo, che costituisce una delle più antiche tradizioni popolari messinesi.

L’uso di condurre in processione gruppi statuari raffiguranti scene esemplari della Passione durante la Settimana

Santa è infatti attestato a Messina da circa quattro secoli. Come in molti altri centri della Sicilia e del

Meridione, la Via Crucis di Messina è di chiara origine spagnola e mutua le proprie caratteristiche dal costume tipicamente

iberico di celebrare le feste pasquali con grandi rappresentazioni a cielo

aperto, fortemente drammatizzate, nelle quali si rievocano le fasi salienti

della passione, morte e resurrezione di Gesù Cristo, affidate a serie di tableaux vivants con personaggi in carne

ed ossa o, appunto, a gruppi statuari condotti in processione da numerosi

portatori i quali, per devozione o per estinguere il debito contratto con un voto, si sobbarcano la fatica del

trasporto di tali pesantissime machine.

La processione della Via Crucis consiste nel trasporto delle

barette, ognuna delle quali seguita da un gran numero di fedeli, lungo un

articolato percorso che, dipartendosi dalla piazza Duomo ove i fercoli sono stati fatti

convergere dopo essere stati prelevati dalla sede che attualmente li ospita, a

questa poi ritorna a seguito di un tragitto che prevede numerose fermate o stazioni durante le quali le scene della

Passione sono fatte oggetto di mesta contemplazione; pratiche devozionali e

penitenziali, orazioni e preghiere collettive.

In passato, quando tra il XV e il XVI secolo si venne affermando tale rito, in luogo dei gruppi

statuari venivano condotte in processione l’urna con il Cristo morto seguita da

altre bare. La cerimonia si svolgeva

nella notte del giovedì santo ed era organizzata e gestita dalla Confraternita

di Nostra Signora del SS. Rosario sotto il titolo “Della Pace”.

Successivamente al terremoto del 1783 la della Pace si fuse con

quella dei Bianchi e la processione venne spostata al venerdì santo. Si vennero

successivamente aggiungendo alle urne alcuni gruppi statuari, del quali il più

famoso rimane quello che raffigura la caduta, eseguito nel XVIII secolo dal

famoso ceroplasta messinese Giovanni Rossello, e poi rifatto alla fine del XIX

secolo da Francesco Fiorello, anch’egli artigiano della cera.

Nel 1846 venne realizzata dall’artigiano della cartapesta Matteo Mancuso l’Ultima Cena, purtroppo andata distrutta

nel terremoto del 1908 che determinò lo scioglimento della Confraternita e la

scomparsa dei gruppi statuari ad eccezione dell’Ecce Homo e del Cristo alla Colonna.

Le attuali barette (o Varette, come comunemente sono

chiamate) sono in numero di undici, ma di tali gruppi solo sei presentano

interesse di artigianato locale e sono valutabili come beni etno-antropologici a

pieno titolo, le rimanenti cinque essendo state realizzate negli anni cinquanta

da una ditta di Ortisei.

I sei gruppi statuari più antichi, ossia l’Ultima cena,

realizzata da Giovanni Scarfi e dal cartapestaio leccese Carmelo Bruno intorno

al 1916, il Cristo alla colonna e l’Ecce Homo risalenti alla fine del

secolo XVIII, la Caduta sotto la croce chiamata anche Cascata, rifatta nel

1920-21 utilizzando forse una statua realizzata prima del terremoto dal

Fiorello, la Deposizione, realizzata dal già

citato Carmelo Bruno ed apparsa per la prima volta nella processione del 1923, e

Gesù nel Sepolcro, realizzata negli anni ’20, testimoniano di una continuità nei saperi artigianali che

attraversando alcuni secoli giunge fino ai nostri giorni, con notevoli apporti

di cartapestai siciliani e meridionali in genere impegnati (soprattutto i

pugliesi) nella produzione di simulacri processionali che si pongono come zone

di confine tra la statuaria colta ed i manufatti d’arte popolare tout court.

La processione delle Varette, ancora oggi abbastanza partecipata ad onta del contesto urbano

chiassoso e distratto nel quale essa si svolge, è comunque oggi una pallida eco

di quella che doveva essere la Via Crucis nella Messina ottocentesca,

quando non era ancora stato dismesso l’uso di lanciare, lungo il percorso

seguìto dal corteo, una fitta pioggia di fiori dai balconi, ed il susseguirsi

delle azioni e dei gesti penitenziali ancor più potenziati dalla vista degli

emblemi della passione trasformava l’evento festivo in un pratica comunitaria

incentrata nella teatralizzazione di un lutto cosmico.

Nel mese di giugno, periodo che apre la ritualità gioiosa e trionfale dell’estate, si svolgono le

secolari feste dedicate alla Madonna della Lettera, protettrice della città.

Secondo una tradizione ormai consolidata, nell’anno 42 dell’era volgare una

delegazione messinese, forse a ciò stimolata dall’Apostolo Paolo il quale

sarebbe transitato per l’ area peloritana nel corso delle peregrinazioni

evangelizzatrici di cui rimane memoria negli Atti, si sarebbe recata a Gerusalemme

per rendere omaggio alla Madre di Dio, porre sotto la sua celeste protezione

Messina e testimoniarLe al contempo il fervore religioso della città.

La Vergine, secondo la pia tradizione, avrebbe accondisceso a ricoprire il ruolo di protettrice di Messina e per

sancire tale nuovo legame con la città avrebbe inviato ai messinesi la famosa

epistola beneaugurante, chirografata su una pergamena arrotolata ed avvolta con

alcuni fili dei propri capelli.

Tale evento etiologico,

conosciuto come tradizione della Sacra Lettera ed elaborato letterariamente a partire dal XV secolo attingendo ad

un nucleo devozionale risalente agli inizi dell’ era cristiana (Chronicon di Flavio Lucio Destro, del

440 ma riferentesi all’anno 86), ha finito col configurarsi come atto

archetipico di rifondazione spirituale della Città, improntando con la pregnanza

dei temi che lo compongono gran parte delle vicende sociali e religiose di

Messina, con una persistente influenza sulle tradizioni popolari cittadine e sui

comportamenti devozionali della comunità messinese, dapprima (secc. XV-XIX) in

una dimensione realmente interclassista, da ultimo (sec. XX) con tratti sempre

più di pertinenza pressoché esclusiva dei ceti popolari urbani e suburbani.

La festa si estrinseca nella processione del Sacro Capello,

ossia nella sfilata di una varetta fatta costruire nella prima metà del XVII

secolo su committenza dell’Accademia della Stella, ordine militare del tempo; su

tale fercolo trovano spazio una statua in argento della Madonna realizzata agli

inizi del nostro secolo su modello dello scultore Gangeri, e soprattutto una

pigna-reliquiario in cristallo di rocca contenente i capelli della Madonna che

come già detto sigillavano l’ epistola dell’anno 42.

Il clima è gioioso, tipico delle ritualità primaverili, e non è improbabile che la festa abbia

finito col riplasmare, alla stregua di altre celebrazioni mariane, cerimoniali e

rituali festivi relativi a culti della Magna Mater attestati in tutta l’area

mediterranea e medio-orientale.

Secondo i cronisti cinque-secenteschi la protezione celeste da parte della Vergine Maria si

concretizzò per la comunità messinese nella disponibilità, verificatasi in

concomitanza con svariati momenti di crisi della Città quali guerre morbi e

carestie, di grandi quantità di derrate alimentari che giungevano

misteriosamente a Messina trasportate su navi quivi approdate miracolosamente a

seguito di tempeste “anomale” e provenienti da luoghi lontani. In realtà tali

navi erano golette e velieri depredati dalla popolazione messinese, cui la

necessità stimolava periodicamente l’esercizio di veri e propri atti di

pirateria. Tale cruda verità storica nulla toglie ovviamente al valore

antropologico della credenza, che presenta, sia pure in contesto assolutamente

diverso, singolari analogie con i Cargo Cults melanesiani.

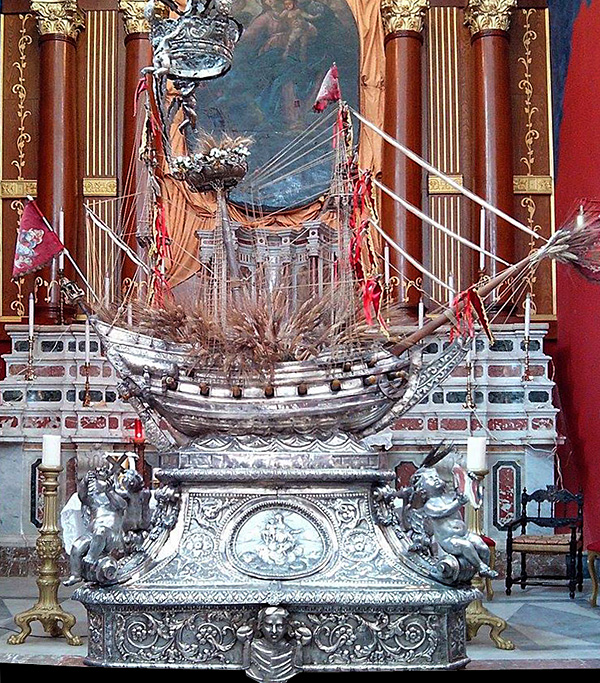

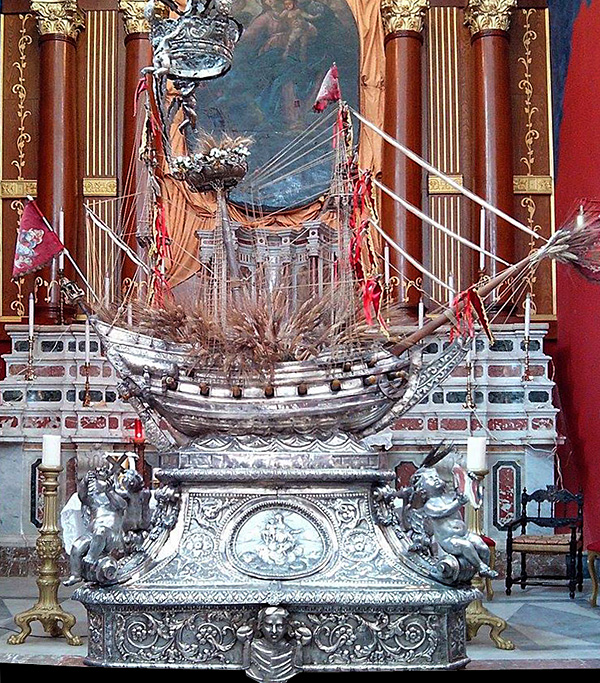

Le sacre reliquie della Vergine tornano a sfilare per le vie della città qualche settimana dopo,

allorquando, in occasione del Corpus Domini, viene condotto in processione il cosiddetto Vascelluzzo,

modello di galea in argento risalente al XVI secolo fatto realizzare ex voto per i numerosi interventi

salvifici a beneficio della città stretta nella morsa della carestia. Anche qui,

come in altri analoghi contesti celebrativi, la presenza di elementi vegetali

(le spighe di grano che addobbano il vascelluzzo) testimonia di un sincretismo

che, sia pure come pallida eco, rinvia alla riplasmazione di antichissimi culti

locali come quello di Cerere.

A partire dal XVI secolo, ma forse anche in precedenza, il ciclo festivo ferragostano a Messina è

stato contrassegnato dalla messa in opera e dalla fruizione rituale di un certo

numero di apparati mobili, condotti in processione o fatti sfilare in giorni

determinati con grande concorso di popolo e secondo percorsi stabiliti. Il

grande apprezzamento da sempre manifestato in ambito subalterno nei confronti di

tali machine festive, ed al contempo le notizie storiche disponibili sulla loro origine, sulla scorta di fonti

d’archivio in verità alquanto scarse, ma dalle quali trapela con forte

attendibilità la matrice colta della loro ideazione, rendono tali manufatti

elementi significativi di una densa zona di confine in cui è dato cogliere in

tutta la sua complessità l’articolazione delle dinamiche storicamente

determinatesi tra forme di spettacolo colto e forme di spettacolo popolare in

questa città.

.jpg)

La

Vara di Messina è una enorme machina di forma piramidale che illustra

plasticamente il momento dell’assunzione in cielo della Vergine Maria.

Nella prima delle piattaforme che compongono la sua struttura, collocate su di un

ciclopico ceppo munito di slitte, trovano infatti posto le raffigurazioni della

Vergine morta circondata dagli Apostoli, secondo l’iconografia di origine

Bizantina della dormitio virginis, mutuata dalle svariate redazioni apocrife del transitus Mariae, e salendo verso l’alto

una rappresentazione dei sette cieli che l’Alma Maria doveva attraversare per

giungere all’Empireo; questi cieli sono tutti sintetizzati dalla cortina delle

nuvole che, dipartendosi dalla base della machina a mo' di baldacchino della

“Bara”, si innalzano circondate dal sole e dalla luna, concepiti come nel

sistema tolemaico; ancor più su, in una terza piattaforma, troviamo un globo

celeste con stelle dorate, raffiguranti forse le stelle fisse, ed infine alla

sommità, dopo l’ennesima cortina di nubi costellata come le altre da schiere di

angeli, l’effigie di Gesù Cristo che tiene sulla mano destra l’Alma Mater, l’anima della Vergine

assunta in cielo.

.jpg)

All’interno della Vara, la struttura metallica campaniforme che ne costituisce l’ossatura ospita una

serie di ingranaggi i quali, azionati manualmente da persone a ciò addette,

determinano il movimento rotatorio, in orizzontale ed in verticale, di tutte le

figure ed i personaggi, un tempo viventi ora statue, che affollano questa grande piramide rituale.

Le origini della Vara, secondo le fonti più accreditate, risalgono al XVI secolo o addirittura, secondo

l’erudito messinese Puzzolo Sigillo, al Quattrocento, e tuttavia le questioni

relative alla paternità della ideazione della grande machina ed alla sua datazione sono

ancora oggi nodi critici irrisolti.

La prima cronaca messinese che parla di una machina trionfale assimilabile alla Vara è quella di Colagiacomo d’Alibrandi il

quale, nel descrivere i festeggiamenti e l’accoglienza tributati dal Senato e

dal popolo messinesi all’Imperatore Carlo V, transitato nel 1535 per Messina

dopo la vittoriosa spedizione contro Tunisi, si sofferma sul carro trionfale

allestito in onore dell’Imperatore, nel quale carro la distribuzione dei

personaggi e dei simboli cosmici è sostanzialmente analoga a quella della Vara.

Quest’ultima dunque potrebbe essere stata preesistente al carro trionfale di Carlo V ed essere stata

riadattata per l’occasione: l’Imperatore giunse infatti a Messina nel mese di ottobre.

Viceversa qualche studioso ha avanzato l’ipotesi che la Vara derivi dal carro trionfale

del 1535, per successiva trasformazione.

Al di là di tali problemi, che interessano soprattutto gli storici, è importante mettere in luce,

della Vara, la grande carica emozionale che il suo trascinamento determina nella

enorme massa di fedeli che ogni anno, nel giorno di Ferragosto, si raccolgono

intorno a questo simulacro di dimensioni eccessive, barocche, che porta in giro

per la città, svettante verso il cielo, la sequela di un mistero cosmico colto

nelle sue molteplici ierofanie.

La Vara avanza mostrandosi. La sua peculiare caratteristica è quella di essere un asse

del mondo in movimento che consente, a chi al suo seguito compie il percorso

processionale, di muoversi guadagnando nuovi spazi, e purtuttavia rimanendo al

centro del proprio universo. Tale esigenza di domesticazione rituale del territorio, propria di tutte le società tradizionali,

ha determinato, in aree rientranti nell’orbita culturale di Messina, l’elaborazione di analoghe macchine trionfali che sono state certamente

modellate sull’archetipo messinese, come ad esempio la Vara di Randazzo e la cosiddetta

Varia di Palmi.

Esempio, sia pur sofisticato, di macchina processionale, in ciò simile alle innumerevoli vare e

varette utilizzate in tutte le feste meridionali per trasportare e mostrare il

simulacro della divinità, la Vara ha sempre colpito la

fantasia di quanti, viaggiatori italiani o stranieri, si siano nel corso degli

ultimi tre secoli volti a fissare lo sguardo sulla città di Messina e le sue tradizioni.

Dopo aver attraversato sostanzialmente indenne le varie vicende sismiche e belliche che hanno

irrimediabilmente cancellato alcune testimonianze della storia della città, la

festa della Vara si accinge oggi a varcare le soglie del Duemila mantenendo

intatta la capacità di coagulare intorno a sé le aspettative, la devozione, la

fede ed anche i sogni di tutta una comunità.

Sulle origini dei due giganti Mata e Grifone sono state avanzate numerose ipotesi, alcune suggestive

ma destinate a rimanere tali in assenza di puntuali riscontri storici e

d’archivio. Secondo l’erudito La Corte Cailler “pel buon popolo messinese

sono, da secoli, i fondatori della città ed anche i geni tutelari della stessa,

come scrisse il Pitrè... Ed effettivamente nacquero in assai lontana età i due

colossi, poiché durante i rifacimenti di oggi (scriveva La Corte nel 1926) sul petto del

Gigante si sono notati tre medaglioni, che prima nessuno aveva osservato, uno

dei quali risale certamente al XIII secolo mentre gli altri due sono dei secoli

susseguenti.

La Gigantessa venne rifatta completamente dopo il terremoto del 1783 (dallo scultore Santi Siracusa, n.d.c. ), essendo andata distrutta

l’antica, ma la statua di Grifone è certamente della seconda metà del secolo XVI, quando la costruì Martino Montanini, fiorentino (1560), con la testa e le

braccia mobili, che nel 1581 vennero fissate, e forse rifatte, sul disegno precedente, da Andrea Calamecca da Carrara”. I Giganti, che come la

Vara sono stati alcuni anni fa restaurati a cura dell’Amministrazione Regionale dei Beni Culturali, hanno avuto

anch’essi una storia movimentata. Sappiamo con certezza, ad esempio, che solo

nel 1723 essi presero l’attuale posizione equestre, mentre in passato non

avevano forma stabile ma venivano di volta in volta montati e vestiti per

l’occasione e, dopo il trasporto, smontati e spogliati, ridotti alle parti

essenziali, cioè i personaggi lignei di Mata e Grifone e le teste dei cavalli.

Tale tipologia originaria li rende maggiormente accostabili ad altri consimili

giganti concepiti in aree influenzate dall’orbita culturale messinese, che

probabilmente sono stati modellati sui Giganti di Messina, ad esempio i Giganti

di Mistretta nonché quelli di Palmi e quelli di Seminara in Calabria.

L’ideologia complessiva di questi gruppi statuari può essere ricondotta da un

lato ad esigenze di patriottismo municipalistico, molto sentite nel ’500 quando

le città facevano a gara per dimostrare la propria antichità attraverso

l’esibizione di ciclopici resti ossei, rinvenuti durante scavi ed attribuiti ad

ipotetici giganti, primi abitatori del sito; d’altro canto le modalità di messa

in opera e le dinamiche di fruizione, squisitamente popolari, dei due Colossi,

mostrano a nostro parere che anche questa particolarissima machinafestiva ha subìto nel corso dei

secoli una serie di plasmazioni che ne hanno in parte modificato il senso. Ciò

che di fatto rimane della tradizione dei due giganti è il loro uso processionale

che ne lascia trapelare, qualunque ne sia stata l’origine, la successiva

plasmazione popolare determinatasi probabilmente a partire dalla fine del XVIII

o dagli inizi del XIX secolo.

Non si può parlare dei giganti messinesi senza richiamare alla memoria l’ultima machina festiva di questa rassegna,

ossia il Cammello, che delle due statue equestri costituiva una sorta di

appendice. Era, questo, costituito “da una leggera ossatura di legno sulla quale

si adattava una pelle completa di dromedario. Sotto l’ossatura erano i due

facchini, le gambe dei quali - visibili - erano ricoperti dalla pelle predetta.

Tra i due portatori era legato un sacco dove si riponeva il ricavato della

visita ai rioni della città. Attorno al Cammello erano un suonatore di cornamusa

ed altri fanciulli mascherati, come ce li presentano antiche stampe. Costoro

andavano, dice il Buonfiglio, in maschera giuocando e bagordando, ed il giuoco

ed il bagordo - chiarisce Giuseppe Pitrè - era una successione di movimenti, di

smorfie, di dinoccolamenti, di corse, di salti che il Cammello - o meglio gli

uomini camuffati da cammello - andava facendo per le piazze e per le strade” (G. La Corte Cailler. Sulle origini di questa

usanza sono state avanzate alcune ipotesi. Il Buonfiglio, cronista secentesco,

sostiene che si tratti di una popolare celebrazione “della vittoria ottenuta dal

Conte Ruggero, il quale fugati i Mori, entrò trionfalmente a Messina con i suoi

soldati bagordando, e coi cammelli barbareschi carichi di spoglie”.

“Scena abissina”, la chiama Pitrè, e con il consueto acume la mette in relazione con l’analoga

pantomima del Serpente di Butera, ‘u sirpintazzu che sfila per le strade del paese durante la festa di S. Rocco.

Altro cammello rituale noi lo troviamo tutt’oggi nella festa di S. Onofrio, a

Casalvecchio Siculo come pure nel comprensorio calabrese, segnatamente a S.

Costantino di Briatico. Il ruolo di tali particolari figurazioni, al di là della

funzione spettacolare e vagamente totemica di cui esse sono investite, rinvia ad

una gestione squisitamente popolare della festa, attraverso la messa in opera di

rituali mediante i quali è possibile lecitamente procedere ad un esproprio di

beni. La strana effigie del cammello insomma si configura, nelle sue modalità fruitive tradizionali, come machina

esemplare atta a porre in essere rituali di disordine controllato, aventi

come punto di forza la temporanea ridistribuzione dei ruoli e dei beni che, semel in anno, possono essere assegnati

in modo differente che nella realtà ordinaria.

Spacciati a lungo per oggetti pittoreschi, buoni come merce folkloristica da fare consumare ad un

pubblico di turisti annoiati o distratti, la Vara, i Giganti ed il Cammello

si rivelano all’antropologo interessato alla ricostruzione di alcuni tratti

culturali della città di Messina, come manufatti pregnanti attraverso i quali è

possibile misurare in tutto il loro spessore alcune fondamentali strategie di

cui la comunità messinese ha fatto uso nel corso della sua secolare storia per

conferire senso al proprio universo.

Una rivisitazione delle vicende che hanno segnato l’esistenza di questi importanti emblemi cittadini può

costituire una preziosa occasione di esercizio della memoria storica,

riscattando le machine festive messinesi dalla patente di lievità e di insignificanza ingiustamente loro

attribuita dai cultori della histoire événementielle, se è vero, come sosteneva Ernesto de Martino, che “non tutte

le cose che abbiamo reso lievi meritavano di diventarlo, ed in ogni caso il lieve ed il grave non appartengono alle cose in sé,

ma sono sempre di nuovo ridistribuibili nella trama della realtà in funzione di

certi problemi presenti che stimolano a scegliere il passato importante”.

3) Il terzo indicatore pregnante della storia messinese e delle tradizioni che essa ha prodotto è il

terremoto, colto nella duplice valenza di fenomeno sismico e di apocalisse culturale, ossia di evento

che sconvolge repentinamente i parametri sociali consolidati e sollecita la

comunità tutta ad una faticosa rifondazione dei propri orizzonti urbanistici ed

esistenziali. E’ avvenuto così che a Messina le dinamiche mutamento-persistenza siano state, da sempre, compresse ed

accelerate. Se ciò ha rappresentato per un verso una continua occasione di trauma culturale per la città, ha

d’altra parte consentito una più rapida e quasi sincrona aderenza delle

sovrastrutture alle strutture, nel senso che le ideologie non si sono mai potute

consolidare ed attardare più di tanto, travolte dall’improvviso mutamento dell’assetto comunitario.

Limitando l’analisi, a titolo esemplificativo, al rovinoso sisma che rase al suolo la città quasi

novant’anni or sono, è indubbio che le tradizioni popolari siano state il corpus di saperi, di valori, di modelli

culturali che più di ogni altro ebbero a subire una sorta di mutazione a seguito dell’evento.

Morì infatti, o emigrò la più gran parte dei naturali portatori di tale cultura, e non ebbe luogo un

ricambio che garantisse una “continuità nel mutamento”, come invece avvenne per

forme e tratti culturali espressi dalle fasce medie e alte della borghesia.

Apparentemente il terremoto livellò, nel senso che i

ceti privilegiati avevano più da perdere, e di fatto persero di più, rispetto ai

ceti subalterni. Ma per entro tale processo di livellamento, continuarono

ovviamente a persistere dinamiche di classe; chi aveva detenuto o deteneva il

potere sia pure nella estrema eccezionalità e precarietà del momento, aveva in

pari tempo tutti gli strumenti per rifondare il proprio mondo.

Come si ricostruisce una cultura? Senza dubbio attraverso una rifondazione delle sue coordinate, che

consistono certo nel mondo materiale e nel complessivo sistema degli oggetti che

di quella cultura costituiscono il corpo e l’orizzonte visibile, ma consistono

soprattutto nel sistema dei segni, nei parametri di riferimento e nella weltanschauung che quella cultura

esprime.

Il folklore, la somma di concezioni del mondo pertinenti i ceti popolari che si cercò di far

rinascere, furono di fatto quelle edulcorate, funzionali ad un certo assetto

sociale, obbedienti al mantenimento dello status quo ed in ogni caso mai

apertamente contestative degli assetti egemoni.

Una analisi della cultura popolare successiva al terremoto sotto il profilo degli eventi

cerimoniali e rituali mostra così come le feste popolari siano state

progressivamente private di qualsiasi connotazione di classe (la festa come

dispositivo di reintegrazione culturale basato sulla condivisione di una forte

esperienza comunitaria tra eguali) e sempre più ricondotte a ben controllate

strategie compensative di momenti critici dell’esistenza, quando non ad oculati

tentativi di incanalare e disciplinare per entro un alveo non eccentrico

malesseri e tensioni sociali, trasformandoli di fatto da elementi di rischio per

l’ordine costituito in inconsapevoli ma non meno efficaci occasioni di dominio.

Nel 1926, ripristinate per la prima volta dopo il terremoto le antiche feste di

mezz’agosto, tornarono a vedere la luce le gloriose e secolari machine festive messinesi, la

Vara ed i Giganti. Il grande apparato mobile dell’Assunta e le due ciclopiche statue equestri, al pari di

altri manufatti espressione della cultura popolare cittadina ottocentesca,

avevano subìto a seguito del sisma danni assai gravi che ne avevano compromesso

la funzionalità per quasi un ventennio.

Il ripristino del 1926 e la riproposizione alla Comunità messinese di un evento cerimoniale e rituale

fortemente connotato in senso emozionale, la processione della Vara

dell’Assunta, appaiono però, piuttosto che il faticoso punto di arrivo di una

città che attende alla costruzione di una nuova identità, gli esiti di una

lucida strategia volta ad utilizzare la cifra festiva come instrumentum regni, valevole soprattutto

a compattare intorno a pregnanti emblemi cittadini la variegata collettività

messinese. E’ infatti fuor di dubbio che la cultura di quegli anni ritenesse ben

pochi dei tratti preesistenti al terremoto, essendo la Messina della ricostruzione formata

da poche migliaia di messinesi e da una nuova popolazione composta da

maestranze, da operai edili, da militari, da funzionari dello Stato venuti a

gestire e pilotare i modi ed i tempi della rinascita.

Le feste del ventennio oscillarono pertanto tra la riproposizione alquanto stanca delle trascorse

ritualità (processioni, cavalcate storiche, fuochi pirotecnici, regate a mare)

ed una dapprima timida poi entusiastica apertura alle nuove forme di spettacolo

di massa (concerti musicali, gare sportive, sfilate di automobili).

Di fatto, la cultura che le esprimeva era assai distante da quella che aveva connotato la società

messinese pre-terremoto. La mutazione demografica cui si è già accennato aveva

determinato un mescolamento di microculture locali, ciascuna portatrice di ben

determinati modelli, norme, valori a volte estremamente diversificati

all’interno dei diversi gruppi che contribuirono a ripopolare Messina. Tale

mescolamento, che nel tempo avrebbe avuto effetti benefici sotto il profilo

dell’integrazione e della sprovincializzazione della città peloritana, aveva

nell’immediato presente un esito dilacerante sulla residua comunità messinese

ottocentesca, risultandone oltremodo potenziate le dinamiche acculturative (ed i

relativi modelli culturali importati a seguito di tali dinamiche) e viceversa

mortificato l’ancoraggio della città alle proprie radici.

Tutto ciò a causa di uno sconvolgimento tettonico e con effetti, come è possibile ancora oggi vedere,

talmente devastanti che nella storia moderna della città l’unico evento che si

possa in qualche modo ad esso assimilare è forse la durissima repressione

seguita alla rivolta antispagnola del 1674-78.

4) Ultimo, ma non ultimo, degli snodi pregnanti utili a delineare le caratteristiche della cultura tradizionale

messinese riteniamo essere l’universo culturale che ha preceduto l’attuale

società dei consumi e del profitto, in questa città configurabile non tanto come

pre-industriale quanto come pre-terziario.

Fino alla prima metà del nostro secolo è esistita a Messina una serie impressionante di mestieri, di

attività artigianali cui era demandato il compito di assicurare alle comunità

locali tutti quei prodotti e quei servizi che erano utili al funzionamento di

una società non opulenta, cui la scarsità delle risorse disponibili e la

relativa semplicità dei mezzi di circolazione e distribuzione dei beni

stimolavano inventiva e fabrilità, conoscenza delle materie e pratica di esse,

progettualità non avulsa dal sapere della mano, quelle attitudini insomma che un

pensatore ottocentesco ormai fuori moda definiva “l’ attività conforme allo

scopo”.

Vanno qui ricordati alcuni di questi mestieri, nella

speranza che la semplice enumerazione di essi possa risvegliare una curiosità o

un desiderio di conoscenza storica: aromatario, argentiere, bottaio, calzolaio,

cartaro, carrettiere, carbonaio, ceramista, cordaro, conciacapelli, fabbro,

falegname, fullone (gualchieraio), maniscalco, marmoraro, scalpellino, salinaro,

stagnino, stazzonaro, tintore, vignaiolo, vasaio o anche, secondo quanto

soccorre la memoria, ’u siminzaru, ’u cocciularu, ’u ficurinniaru, ’u conzalemmi, ’u lampiunaru, ’u castagnaru, l’ammola cuteddi o

arrotinu, ’u nivarolu, ’u gilataru, ’u scuparu, e via sognando...

E’ evidente che a tale variegato e stratificato universo della fabrilità corrispondesse un altrettanto

ricco e pregnante universo mentale, fatto di simboli, di linguaggi, di miti, di

riti e di sogni. Questo patrimonio oggettuale, linguistico e segnico rappresenta

una delle poche reali risorse antropologiche che il nostro Paese, e la Sicilia in particolare, ha oggi il

compito, e quasi il dovere storico di conservare per «quelli che verranno». Ove

la nostra attuale cultura dovesse venire meno anche a questo elementare

esercizio della memoria storica, che deve peraltro accompagnarsi alla volontà di

esperire concrete strategie finalizzate al recupero di alcune competenze

artigianali, dovremmo rassegnarci a vivere in un mondo omologato, anzi

omogeneizzato, privo come tale delle diversità che fanno ricca l’esistenza e

definitivamente consegnato alla monotonia.

Se il progresso è, come almeno oggi viene percepito, un continuo, apparente ascendere de claritate in claritatem recidendo i

ponti con il proprio passato, ad esso non riusciamo a sottendere altro che una

logica dell’oblio, un cieco andare avanti senza mai volgersi a considerare il

cammino fatto; a tale atteggiamento da bestiame bovino dobbiamo contrapporre una

volontà consapevole di memoria. Quest’ultima è infatti, come ci ha insegnato il

più maturo pensiero occidentale da Agostino ad Hegel, un togliere e conservare; senza questa

attitudine elementarmente umana il futuro che ci accingiamo a vivere potrebbe

essere ancora più oscuro di quanto il nostro oscuro presente lasci presagire.

Quelli che possono essere definiti i tratti della cultura tradizionale messinese in grado di

esprimere valenze antropologicamente apprezzabili sono pertanto oggi da valutare

alla stregua di relitti folklorici e di cascami di un passato ormai di fatto

privo di connessioni con la città e con la gente che la abita.

Così, se nella Guida di Messina “prima e dopo il disastro” stampata nel 1914 un intero capitolo,

organico nella sua composizione interna, era dedicato alla demografia della città, oggi non sarebbe

più possibile riscrivere un contributo analogo. Il presente saggio stenta dunque

a trovare unitarietà metodologica per la quasi totale opacità dell’oggetto della

propria indagine. La mutazione antropologica che ha avuto luogo nel nostro paese

nel corso degli ultimi quarant’anni ha colto Messina già gravemente indebolita

nella sua memoria storica e quindi pressoché incapace di sviluppare al proprio

interno, nei confronti di un divenire tanto più frenetico quanto più anodino, i

benefici anticorpi che preservano dal contrarre la malattia propria di quelle

che Lévi-Strauss definiva le società calde, sempre tese a consumare velocemente

il proprio presente e di fatto irrispettose delle proprie strutture profonde ed

impartecipi del proprio telos culturale.

Se questa è la situazione, ed onestà intellettuale vieta di pensare altrimenti, alla città che

si consegna al terzo millennio non rimane che sperare - e puntare - in una

rifondazione ecologica del proprio territorio ed etica della propria comunità,

senza le quali rimangono praticabili solo i retorici ancoraggi ad un passato del

quale non si ha più bisogno o le sterili fughe in avanti in cui l’ascesa de claritate in claritatem si rivela

mero esercizio virtuale.

Sergio Todesco

(Adattato graficamente da colapisci.it)

|

.jpg)

.jpg)